Il nostro dna, purtroppo a volte, ci gioca dei brutti scherzi.

Scrive le dimensioni il tipo e la struttura di ogni cellula, tessuto, organo, muscolo del nostro corpo

Nel fare questo a volte si trascina degli errori dai nostri genitori o genera nuove combinazioni. Questo semplicemente è il processo evolutivo che abbinato alla selezione contribusce e ha contribuito, a quello che siamo oggi. Tra gli scherzetti genetici abbastanza comuni si annoverano i difetti visivi. Questi possono essere la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo con componenti sia miopiche che ipermentropiche.

I sistemi correttivi oggi disponibili sono le lenti oftalmiche, le lenti a contatto, la chirurgia refrattiva.

Possiamo dire di aver risolto il problema in modo definitivo?

Con la parola “definitivo” si intende che la visione può essere paragonata a quella di una persona emmetrope senza restrizioni del campo visivo per tutta la durata delle 24 ore.

Possiamo sicuramente affermare di si, nella quasi totalità dei casi. Questo considerando difetti visivi naturali, escludento quelli di origine patologica o da lesioni accidentali.

Qualsiasi persona con un occhio sano, ma con la presenza di una ametropia miopica fino a -12 diottrie, ipermetropica fino +5 diottrie eventualmente associata ad astigmatismo fino a 2 diottrie, può risolvere il suo problema in due modi: attraverso un intervento di chirurgia refrattiva, che tratteremo nello specifico in un prossimo articolo o con lenti a contatto di ultima generazione.

Esaminiamo quest’ultima possibilità nel dettaglio:

la cornea è un tessuto trasparente attraverso il quale il nostro occhio riesce a deflettere i raggi luminosi per farli arrivare a fuoco sulla retina, con la collaborazione di un altro insieme di parti e liquidi oculari che contribuiscono a questo scopo.

Essendo trasparente è esente da vasi sanguinei per cui tra l’energia necessaria al suo metabolismo attraverso un complesso sistema osmotico che trasporta ossigeno all’interno delle cellule corneali.

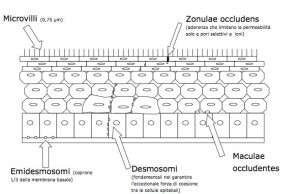

Affinchè venga conservato un perfetto funzionamento fisiologico è necessario mantenere inalterate le condizioni di normalità in cui lo strato più esterno, cioè l’epitelio corneale, si trova.

Analizziamo queste condizioni:

l’epitelio è costantemente bagnato dalla lacrima che si ricambia sulla superfice corneale ogni ammiccamento. Questo è necessario e auspicabile in quando la sostituzione della lacrima trasporta eventuali impurità, sostanze nutritive, sostanze antibatteriche e ridistribuisce la regolarità di superfice alfine di garantire una visione chiara e nitida possibile.

Per garantire quindi, una visione nitida e una fisiologia ottimale sulla cornea, ci deve essere la lacrima e dei paramentri ambientali permettano all’ossigeno di alimentare la cornea.

I parametri da considerare sono ovviamente, la quantità di ossigeno presente nell’ambiente, la pressione fisica, la funzionalità metabolica delle cellule corneali e il loro numero. Va da se che ambienti scarsi d’ossigeno con bassa pressione, ad esempio ambienti pressurizzati, alterazioni della salute dei meccanismi metabolici, creeranno nel tempo degli squilibri.

Detto questo, cosa succede quando applichiamo una calottina di plastica sulla cornea?

Accadono molte cose:

in primis c’è una reazione meccanica dovuta al corpo estraneo. Questo è un elemento da considerare nella scelta dell’esatto pull di parametri dimensionali della lente. Non è un fattore eliminabile può essere solo ottimizzato. La panoramica delle lenti disponibili sul mercato da questo punto di vista non aiuta minimamente, infatti la produzione tiene conto di aspetti unicamente commerciali legati alla produttività, tralasciando completamente la possibilità di personalizzazione. Questa considerazione è uno dei fattori importanti di eventuali discomfort dell’applicazione.

Le grandi aziende che producono lenti a contatto tendono a minimizzare questo problema producendo lenti con paramentri molto stretti. Infatti una lente che si muove poco ad ogni ammiccamento da meno fastidio. Se a questo uniamo il fatto che il 70% della produzione di lenti a contatto interessa l’area asiatica, dove i parametri corneali sono più curvi di quelli Europei, si spiega questa tipologia di scelte produttive. Questo accade perchè l’insieme di sensori del segmento anteriore deputati ad “avvertire “ il cervello che c’è qualcosa nell’occhio sono sensibili alle varazione di pressione/superficie.

Per ottimizzare questi problemi nella lente scelta si dovrà considerare il “modulo” cioè la restenza di un materiale allo stiramento. Il modulo di un materiale tradizionale degli anni ottanta l’etafilcon A ha un modulo di 0,24 Mpa, mentre in materiali di ultima generazione come il silicone idrogel Lotrafilcon A , è di 1,2 Mpa. Una bella differenza e il paziente se ne accorge.I materiali in silicone idrogel hanno moduli che aumentano la rigidezza in maniera direttamente proporzionale all’aumentare del DK.

Un altro aspetto è che all’interno dello spazio lente cornea, nei casi di apllicazioni strette, c’è un ridotto ricambio di lacrima e questo liquido viene rimescolato ad ogni ammiccamento. Questo rimescolamento provoca un insieme di fenomeni elettro chimici che tendono ad agglomerare le mucine. Questa complicazione potrebbe essere accentuata nei portatori notturni per effetto dei movimenti rapidi del bulbo a occhi chiusi nella fase REM.

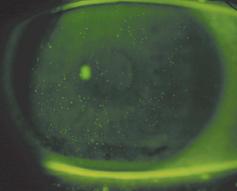

Creando della palline visibili chiamate mucin balls, sono rilevabili sia con illuminazione classica alla lampada a fessura sia con fluorescina.

Possono interferire nella visione ma purtroppo sono causa di riduzione del confort della lente, dovuto ad un ammassamento della bagnabilità dell’epitelio e della idrofilia della superfice posteriore della lente stessa. La buona notizia è che basta togliere la lente e pulirla per risolvere il problema.

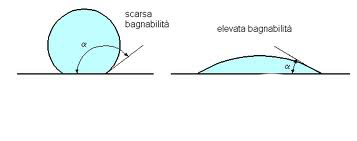

Come la fisiologia dell’epitelio ci insegna il legame tra lacrima e superficie epiteliale è fondamentale. La nostra lente a contatto però tende a alterare questo stato. I polimeri a base siliconica lottano per essere meno idrofobici possibile attraverso vari trattamenti delle superfici.. La ricerca ha studiato varie soluzioni che sostanzialmente hanno come obiettivo aumentare la bagnabilità del materiale. Per ottenere questo risultato bisogna diminuire più possibile l’angolo di bagnabilità. Questo angolo è semplicemente quello che si forma tra la superficie e la goccia di liquido, intuitivamente più un materiale è idrofobico più la pallina tenderà alla sfericità.

Quindi materiali ad alta bagnabilità (con basso angolo) interferiscono meno con la fisiologia quindi danno un maggiore confort. Un altro vantaggio di questi trattamenti mirati alla bagnabilità, è che fanno abbassare un altro parametro importante che è la frizione. Pur essendo una proprietà insita nel materiale, cioè la resistenza allo scivolamento, i trattamenti di bagnabilità superficiali ne diminuiscono il valore, aumentando di fatto la proprietà di scivolamento e il confort. Dato che abbiamo una palpebra che ci ammicca sopra più scivola, meno si accorgiamo della lente.

Un altro aspetto importante è la riduzione dell’apporto dell’ossigeno. Voglio rimarcare che sostengo importante, ma non fondamentale. Su questo argomento si sono scritti fiumi di inchiostro analizzando in maniera scentifica milioni di misurazioni ed sperimentazioni.

Come accade spesso in fisiologia i fenomeni non seguono sempre le previsioni teoriche. Questo perché i fattori, le variabili sono molte e l’adattamento del corpo, dei suoi meccanismi agli stimoli esterni è difficilmente prevedibile e il più delle volte è strabiliante. Esistono milioni di persone che portano lenti a contatto con materiali in cui transita pochissimo ossigeno da decine di anni senza problemi, come spiegarlo?

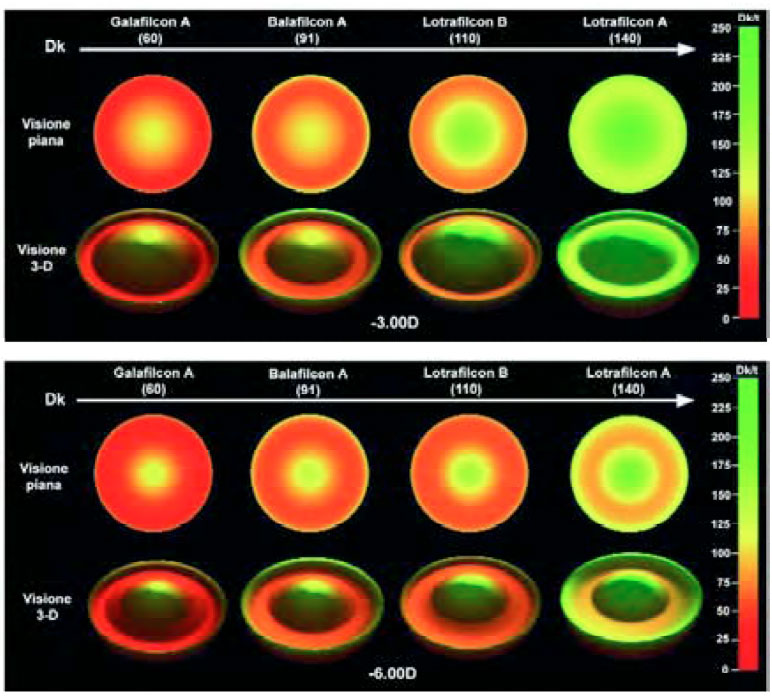

Il materiale miracoloso è il silicone idrogel. Introdotto nel mercato negli anni 90 ha dato un colpo di spugna alle complicazioni di tipo ossigenativo. Infatti questo materiale ha la proprietà di far passare l’ossigeno avendo un elevato DK. Questo parametro è un coefficente di permeabilità/diffusione D di un gas attraverso un materiale polimerico K. Così comè ci serve veramente a poco infatti il DK è influenzato dalla temperatura e dallo spessore. Più indicativo per I nostri scopi è il DK/t dove t è lo spessore.

Lo spessore varia in una lente a contatto dello stesso tipo e geometria?

Varia in base al potere quindi bisogna tenerne conto, ed in più varia in maniera diversa nelle varie zone della lente. Il Dk/t nelle lenti a contatto che viene fornito dalle aziende è di solito è calcolato sul potere di -3,00 misurato al centro.

Possiamo vedere graficamente il passaggio di ossigeno nei vari materiali per lenti a contatto e la differenza di flusso delle varie zone, ed anche i notevoli cambiamenti in base agli spessori da -3,00 dt. a -6,00.

Nella grafica seguente si nota l’inversione di questi fattori nelle lenti positive.

Quanto ossigeno deve transitare per poter garantire un funzionamento ottimale del metabolismo corneale?

Esistono vari dati come indicazione media si parla di un DK/t minimo di 120/140 unità, per un porto continuativo o prolungato. Ovviamente meno barriera c’è meglio è ciò non toglie che riscontri clinici indicano come questo valore può essere mediato con gli altri parametri di cui si è accennato.

Una volta che consideriamo tutti gli aspetti della nostra applicazione, per raggiungere nostro obiettivo di partenza che era “risolvere in modo definitivo”, dobbiamo operare una scelta. E’ necessario programmare una applicazione il cui porto sia continuativo o prolungato. La differenza è che con “continuativo”, la lente non si toglie mai dall’occhio fino alla sua sostituzione programmata, da 15/30 giorni, mentre con il porto prolungato si può portare il numero di ore che si desidera togliendola quando si dorme.

La scelta non cambia molto il risultato dal punto di vista pratico, una cosa è certa entrambi i sistemi sono risolutivi e perfettamente sicuri per il paziente.

Le uniche considerazioni che si possono fare sulle due tipologie applicative sono le seguenti: Se la lente è portata anche di notte si riducono moltissimo le possibili infezioni da manipolazione, cosa questa molto importante, per contro si possono formare delle mucin balls soprattutto nella fase finale del periodo di sostituzione. In questo caso si può passare ad una sostituzione quindicinale per risolvere il problema.

Una applicazione di lenti a contatto al silicone idrogel condotta in modo professionale e opportunatamente monitorata risolve senza problemi in modo definitivo e sicuro le ametropie più comuni.

Peccato che non sono in molti a saperlo.