Una confortevole visione da vicino è fondamentale per lavorare senza avere la sensazione di stanchezza.

La visione corretta va a braccetto con una corretta postura. Le due sono collegate e non possono essere disgiunte.

La CIE (Pubbl. n.19/2.1, 1981) definisce la prestazione visiva come “la velocità e la precisione con cui viene eseguito un dato compito visivo” e fornisce metodi per quantizzare tale parametro in funzione di alcune variabili.

Ci sono delle professioni che rendono necessaria una visione nitida di oggetti molto piccoli. Per una analisi statica si potrebbe usufruire di sistemi ottici di ingrandimento come microscopi o sistemi di ingrandimento digitali.

I problemi scaturiscono quando all’osservazione statica si aggiunge l’esigenza dinamica di lavorare sull’oggetto osservato. Questa operazione affinché sia precisa e efficiente, necessita di alcune fondamentali caratteristiche.

- l’acuità visiva;

- il contrasto di luminanza;

- la soglia differenziale di luminanza;

- la velocità di percezione;

- la corretta area di confort accomodativo;

Con il termine acuità visiva si intende la capacità di discriminare due interferenze chiaro/scure o tecnicamente tra due centriche. Semplificando è la capacità di distinguere due linee scure come separate. Per misurarla esistono delle lettere con dimensioni calibrate che misurano un certo angolo che si chiamano ottotipi. Questi sono i noti tabelloni che oftalmologo ci fa leggere quando andiamo a fare una visita optometria.

quindi per un lavoro preciso è fondamentale avere una massima visione nitida possibile.

Il cervello per poter elaborare, fondendo le due immagini che arrivano dagli occhi, una visione stereoscopica, utilizza varie informazioni. La leggera differenza tra l’angolazione dei due occhi è una di queste. Infatti la percezione della profondità è direttamente proporzionale alla distanza di osservazione.

Maggiore è la convergenza, cioè l’oggetto è vicino, maggiore sarà la percezione delle profondità. Infatti quando guardiamo oggetti molto lontano inevitabilmente si appiattiscono.

Un altro fattore importantissimo sono le luci e le ombre. questa straordinari capacità del cervello di elaborazione nella visione di precisione dove le proporzioni reali sono importanti, non sempre ci è di auto, anzi in alcuni casi può comportare degli errori.

è importante illuminare l’oggetto con una luce adeguata.

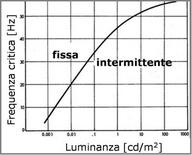

La corretta frequenza di refresh dell’immagine è un altro fattore che interviene nel coordinamento tra immagine percepita e movimento. Per avere un movimento fluido il nostro cervello ha bisogno di elaborare un certo numero di immagini minimo per poi elaborare il movimento conseguente.

Tralasciando gli aspetti specifici del fenomeno della persistenza, delle varie lunghezze d’onda e il fatto che le varie zone della retina hanno frequenze di fusione differenti, possiamo semplificando molto dare le seguenti indicazioni:

ogni secondo sulla retina devono arrivare minimo una 20 di immagini in un secondo, affinché venga percepito un movimento fluido. Per poter operare in condizione di estrema precisione sono necessari 60/100 immagini al secondo. Da queste considerazioni possiamo subito dire che i sistemi di ripresa digitale in questo caso hanno dei limiti.

Nella visione diretta questo problema non si pone , ci sono solo delle esigenze di illuminazione da rispettare.

Il nostro sistema visivo si è evoluto, per osservare oggetti da 20 centimetri all’infinito. Sicuramente qualche migliaio di anni porteranno ad un adattamento del nostro corpo alle nuove esigenze del mondo che ci circonda.

La capacità di apprendere operazioni e procedure complesse di un bambino di oggi, legate alle tecnologie disponibile, sono un chiaro indicatore che l’uomo si sta’ evolvendo. Non sono più necessarie ottime prestazioni motorie per sopravvivere, sono importanti capacità cognitive e di coordinazione nei movimenti.

il sistema visivo, occhio, meccanismi oculomotori sono sottoposti ad un grande impegno dalla tecnologia odierna.

il sistema di accomodazione che ci permette di vedere nitido da vicino modificando la potenza diottrica del cristallino, la convergenza fa si che gli occhi si posizionino con un angolo adeguato affinché avvenga la fusione stereoscopica.

Purtroppo dopo la fase di sviluppo il cristallino modifica progressivamente la sua elasticità e invecchia. I piccoli muscoli radiali e lineari di Muller e Bruck fanno molta più fatica a modificare la forma della lente.

Geneticamente siamo programmati per una vita media di 40 anni in condizioni naturali. Ovviamente le necessità di visione ravvicinata nella vita dell’uomo di migliaia di anni fa sono completamente diversa da oggi. La nostra vita produttiva si estende dai 20 ai 70 anni.

Per poter vedere bene e con un buon confort dai 45 in su, sono necessari degli strumenti correttivi.

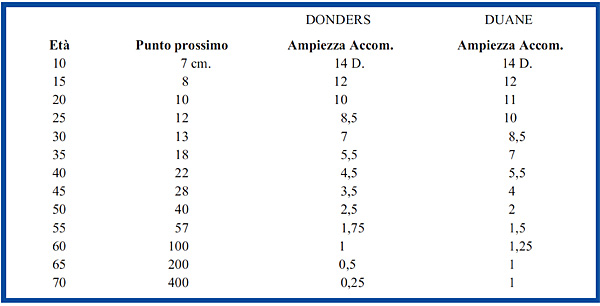

Nella tabelle qui sotto si può notare come la quantita di elasticità accomodativa cali repentinamente con l’età.

Consideriamo che per vedere nitido a 33 cm. si deve accomodare di 3 diottrie, per farlo con confort bisogna averne disponibili circa 170% in più cioè 5/6 dt.

Sfortunatamente già a 45 anni le cose si complicano.

Se questo è vero per le distanze di lavoro normali, ancor di più il problema va affrontato su distanze molto piccole. Neppure una ampiezza accomodativa di un ventenne garantisce una visione nitida e prolungata per distanze inferiori o vicine a 20 cm.

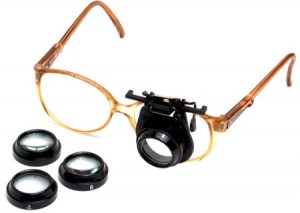

Per risolvere questo problema si usano comunemente delle lenti monoculari che con vari sistemi si applicano e portano davanti ad un occhio.

Il sistema è perfettamente funzionale ma non esente da difetti.

Come prima cosa si lavora con una visione monoculare quindi con una visione stereoscopica parzialmente interrotta. Il cervello utilizza in modo estremamente efficiente le ombre per ricalcolare la percezione della profondità.

Questo può indurre ad errori valutativi, fonte possibile di movimenti imprecisi.

Si produce un’interferenza fusionale importante mantenendo l’altro occhio aperto. Tenerlo chiuso è innaturale e quindi faticoso, stressante, soprattutto se protratto nel tempo.

Il campo visivo è ridotto e la percezione visuospaziale ne risente.

L’ideale sarebbe avere un visione nitida confortevole e stereoscopica anche a distanze molto piccole.

Una soluzione interessante e poco praticata è indossare un occhiale dotato di lenti particolarmente settate.

Una esigenza importante per chi deve operare con oggetti molto piccoli è quella di poter vedere nitido sia la superficie di lavoro sia la zona circostante. La potenza diottrica di lenti di 8 diottrie fanno si che la profondità di campo sia molto piccola circa 3/4 centimetri. Con questa profondità di campo, soddisfare l’esigenza di guardare sul banco di lavoro la localizzazione di un pezzo da inserire o di un attrezzo da prendere risulta molto difficile.

Per ovviare a questo problema si deve abbassare la potenza diottrica di almeno 4 dt. portandola a 4 diottrie.

Quindi per avere una visione nitida si dovrà avere una lente con +4.0 dt. nella zona alta e +8,00 dt. nella zona di lavoro ravvicinato.

Con una lente come descritta si potrà operare a una distanza di 10-15 cm. con una profondità di campo di circa 2 cm.

La potenza della lente per la visione circostante dovrà essere di +4.00 dt. tali da garantire una visione nitida fino a circa 30 cm.

Oltre tali distanze gli oggetti cominciano a sfuocarsi, ma bisogna considerare un aspetto pratico. Per una corretta identificazione non sempre serve vedere nitido.

infatti il riconoscimento degli oggetti è una proprietà percettiva. Nella percezione si sommano diverse esperienze sia sensoriali che psichiche.

È possibile infatti riconoscere una lettera, un oggetto, avvalendosi di un insieme di elementi tra cui l’immagine retinica e solo uno di questi.

Pragmaticamente il riconoscimento si conserva funzionale a distanze di 40/45 cm. tali da garantire una spazio di lavoro ottimale rispetto ad i sistemi al monoculari.

il tutto può essere realizzato attraverso delle lenti bifocali a disco 3/4. Sono lenti che si devono costruire con parametri particolari e con una addizione di 4dt. fuori standard.

Garantisce un campo visivo molto più ampio una ottima stereoscopia ed è più comodo da portare sul viso.

Un altro problema di cui bisogna tener conto sono i fattori di convergenza.

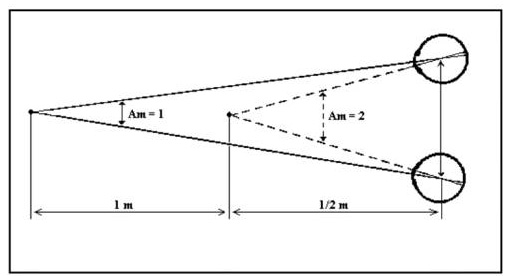

Per avere una corretta fusione gli occhi devono convergere con un angolo ben preciso. Questa posizione viene mantenuta dai muscoli oculomotori e costantemente aggiornata dal cervello. Mantenere una convergenza per molto tempo a una distanza molto piccola, richiede un angolo molto accentuato. Questo angolo in optometria è facilmente calcolabile e si misura in diottrie prismatiche o angoli metrici. Una persona che ha una distanza interpupillare di 60 mm per vedere stereoscopicamente a 33 cm. ha bisogno di 18 diottrie prismatiche di convergenza.

Quando la distanza diminuisce aumenta la convergenza necessaria.

Per questo motivo la lente deve avere un prisma che renda confortevole la visone. Sono sufficienti circa un quindicina di gradi binoculari.

Queste valutazioni sono teoricamente eseguite su un occhio emmetropie, cioè senza difetti visivi e senza squilibri oculomotori come forie o strabismi e dotato di una normale riserva fusionale.

Ovviamente solo un attento esame optometrico personalizzato può generare un eventuale correzione, operazione questa demandata al personale specializzato e abilitato a tale prescrizione.